Emplacement

Datation

Type d'objet

Ensemble

Matériaux

Techniques

Inscriptions

"J. Harrewijn Sculp:" (en bas à droite)

Dimensions

Numéro d'inventaire

Identifiant Urban

Description

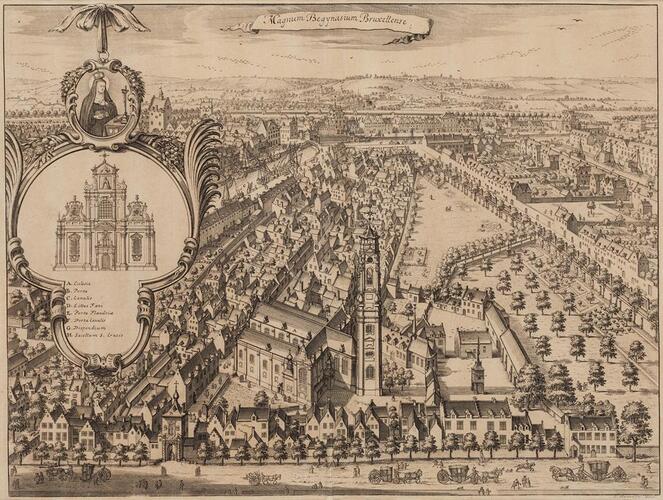

L'estampe de Jacobus Harrewijn représente le Grand Béguinage de Bruxelles vers 1700. Elle est issue de l'ouvrage Chorographia sacra Brabantiae, publié en 1727 par Christiaan van Lom d'après une édition antérieure de 1659-1663, éditée par Antonius Sanderus. L'ouvrage s'inscrit dans le genre de la chorographie (descriptions régionales) typique de l'époque comme en témoignent des atlas tels que la Descrittione di tutti i Paesi Bassi (1567-1568) de Guicciardini et le Civitatis Orbis Terrarum (1572-1617) de Braun et Hogenberg.

Le béguinage de Bruxelles a été fondé au 13e siècle, probablement autour de 1247, dans un contexte de forte urbanisation. Il est l'un des plus importants de la région. Il abritait jusqu'à 1200 femmes à son apogée.

Les béguines étaient des femmes, souvent issues de la bourgeoisie urbaine, qui vivaient en communautés, appelées béguinages, principalement dans les Flandres, les Pays-Bas, l'Allemagne et le nord de la France, à partir du XIIe siècle. Elles faisaient vœu de chasteté et de pauvreté, mais sans prononcer de vœux définitifs comme dans les ordres monastiques, ce qui leur permettait de quitter la communauté si elles le souhaitaient. Les béguines rejetaient les deux chemins traditionnellement proposés aux femmes : le mariage ou le couvent. Elles vivaient entre femmes, souvent en autogestion, avec des structures économiques indépendantes (elles travaillaient comme tisserandes, infirmières, enseignantes, etc.).

Harrewijn a représenté le Béguinage en vue plongeante, comme c'était souvent le cas pour les vues de ville à l'époque. Les bâtiments sont disposés selon des lignes épurées et de nombreux personnages se frayent un chemin dans les rues. L'église occupe une place centrale et dominante à l'avant de l'estampe, avec un champ ouvert à côté. On peut y voir quelques personnages occupés à laver du linge destiné au commerce (de la cire). Autour du béguinage, le canal est également visible. Les bassins intérieurs furent creusés dans des pâtures très marécageuses que la Ville avait achetées au Béguinage et à quelques propriétaires privés. Le bassin Sainte-Catherine fut aménagé dans un ancien fossé de la première enceinte.

Danckaert indique que l'image de la porte de Flandre pourrait indiquer que cette gravure a été dessinée avant 1727. Elle figure donc l'église encore connue aujourd'hui, l'église gothique d'origine, plusieurs fois endommagée, ayant été détruite en 1657 car jugée vétuste.

Le béguinage est supprimé à la Révolution française ; ses biens sont confisqués, les bâtiments sont vendus ou détruits. Seule l'église baroque subsiste.

Sources

DANKCKAERT, Lisette, Bruxelles. Cinq siècles de cartographie, Tielt: Lannoo, 1989, 70-71.

SANDERUS, Antonius en VAN LOM, Christiaan (ed.), Chorographia sacra Brabantiae sive Celebrium aliquot in ea provincia abbatiorum, coenobiorum, monasteriorum, ecclesiarum, piarum fundationum descriptio, vol. 3, Den Haag: Christianum van Lom, 1727, 127-130.

L'église: https://collections.heritage.brussels/fr/institutions/22

Discussion

![Pierre Abattucci, sans titre [Paysage], huile sur toile, s.d.<br>](https://collections.heritage.brussels/medias/66/objects/77/968.43_Abattucci_WEB-Momuse-0263.jpg)

![Photo Personnel et camion du service de l'électricité de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, photogr. anon., s.d. [années 1950 ?].<br>](https://collections.heritage.brussels/medias/66/objects/77/PAKA_2021.022.2.jpg)